La primera vez que el líquido negro brotó por sus poros sintió una mórbida fascinación. El brillo de las gotitas diminutas, un mosaico de zafiros emanando de su interior, las tramas de un dibujo secreto atravesando su piel. En aquel instante su imaginación desaforada casi pasó por alto el calor punzante que venía acompañando el fenómeno visual; cuando fue totalmente consciente de la sensación, razonó estar en medio de un sueño. Se quedó alelada mirando las gotas densas y oscuras aparecer en su piel, aglomerarse hasta casi convertirse en una mancha. Limpió su pantorrilla con agua y el calor apaciguó, sin embargo un minuto después volvieron a brotar los puntitos negros en cada sitio donde el agua había hecho contacto. Sus dos amigas estuvieron todo el tiempo detrás de ella contemplando el evento sin decir una palabra. Un rato después, cuando vio el suelo manchándose con la secreción, comenzó a echarlas de menos y giró su cabeza hacia atrás. Una de ellas reaccionó, se quitó su bufanda y envolvió su pierna. Se alejaron a toda velocidad del parque. Ella lo achacó a la bicicleta. Llevaba unos seis meses sin cogerla; en un giro brusco dudó, cayó y se raspó la rodilla. Al limpiar la sangre en la fuente, brotó el líquido. La culpa era de la bicicleta. Así, el desconcierto dio paso a un complejo de culpa creado sobre una superstición basada en la serie de azares esporádicos que la llevaron hasta ese momento. Sus amigas, acostumbradas a elucubraciones mágicas y pequeños rituales cotidianos, no supieron por donde coger este suceso auténtico y le aconsejaron ir al día siguiente al médico de la familia.

El líquido negro también salió en la consulta. El temor supersticioso le hizo pensar a Ella que el fenómeno se interrumpiría allí de súbito, pero volvió a suceder. El médico, que como todos los de su clase hizo juramento a Hipócrates de Cos y a René Descartes, luego de emitir un bufido que deshizo el peinado de Ella, le recetó ansiolíticos y antihistamínicos, le recomendó evitar cualquier situación de estrés, no somatizar conflictos familiares y visitar un siquiatra cuanto antes. Las recomendaciones se hicieron después de diez minutos en los cuales su mano permaneció debajo de un grifo del cual brotaba agua helada. Ella pudo ver también durante esos diez minutos, en el rostro del médico, una fascinación morbosa, que relacionó más con la que podría tener un asiduo lector de pornografía especializada. Su mano se puso azul y aún media hora después, camino a casa, temblaba aterida debajo de la toalla que cubría la mancha vergonzante. La siguiente visita fue esa misma tarde a la consulta holística de su tía, una mujer que relacionaba su estado homeostático con los rayos luminosos que la Virgen de Fátima enviaba directamente a su corazón cada mañana. Ella dudó antes de entrar porque, aunque compartía parcialmente la visión divergente de su filosofía, las divagaciones de su tía podían mantenerla atrapada durante varias horas en un monólogo que al final era demasiado irracional; sin embargo esta era una situación excepcional y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para solucionarla. Luego de tres horas acostada debajo de siete lámparas con los siete colores del arcoíris, escuchando desde New Age hasta sonatas furiosas de Chopin, con agujitas en su frente, en sus orejas y en sus pantorrillas, su tía comenzó el monólogo. “¿Qué hice yo para merecer esto?” fue el único pensamiento que le acompañó durante los ciento veinte minutos de perorata de la tía, al cabo de los cuales pudo poner pies en polvorosa con cinco frasquitos de flores de Bach y dos kilos de sales del Himalaya para hacer baños durante dos semanas, periodo en el cual la dolencia se habría superado. En el bus a casa la gente le miraba con extrañeza y durante todo el trayecto pensó que quizá las cinco horas en la consulta holística de su tía habían cambiado extraordinariamente su aura, sin embargo al entrar y mirarse en el espejo de la entrada, pudo ver todavía clavadas algunas agujitas en su cabeza.

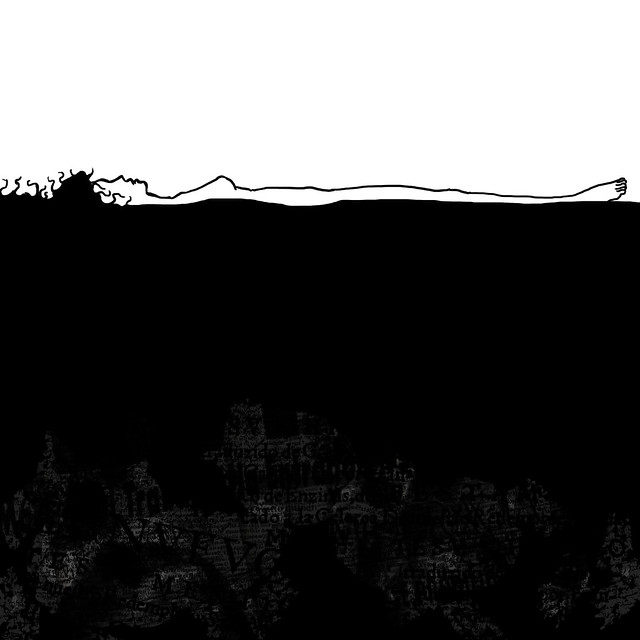

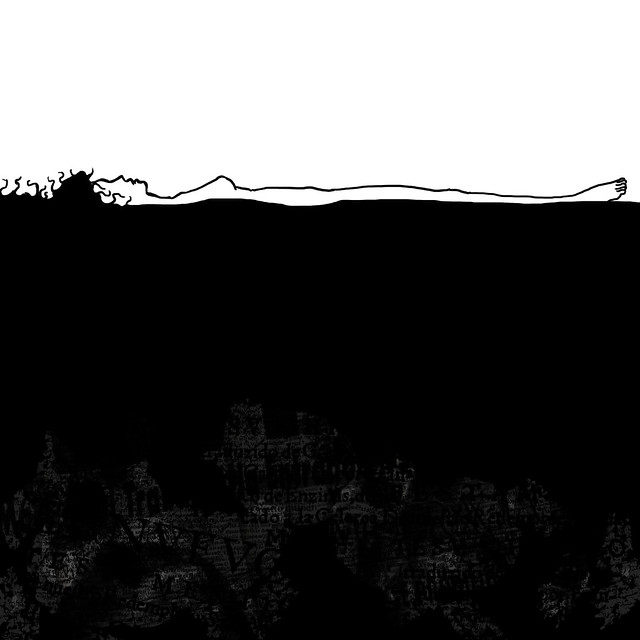

La dolencia no sólo continuó, sino que incluso se hizo crónica. De ser las primeras semanas una cruel angustia pasó en las siguientes a ser una monótona resignación. Al final tuvo que reconocer que su vida tenía que seguir adelante y esquivaba como podía el contacto de su piel con el agua o cualquier otro líquido que provocara la secreción. Comenzó a usar guantes y prendas con cuello de tortuga; usaba toallitas húmedas para el aseo diario y restringió la ducha a una sola vez en la semana. La llegada de la regla cada mes –al igual que la ducha semanal– se había convertido en una serie de copiosos procedimientos destinados a evitar percances en su entramado cotidiano. Su flujo era abundante, por lo que pasó de usar la copita vaginal que tenía que vaciar seis veces al día, a comprar tampones que cambiaba diez veces al día. El tampón salía pintado de rojo veteado con franjas brillantes color negro zafiro. Llevaba sus propias bolsitas de la basura, los guardaba cuidadosamente y los tiraba en un contenedor de una calle cualquiera. Quería que su afección permaneciera anónima. La oscura fascinación había cesado y la imagen fantasiosa de verse sumergida en la bañera como un dibujo, una acuarela que se deshace debajo del agua, se diluyó al igual que el resto de ideas que atribuían su anomalía a una deficiencia en su sistema endocrino causada por la somatización de un conflicto latente o a una conjunción astral que distorsionó el flujo energético de sus chakras y meridianos. Evitaba relacionar su situación con cualquier evento pasado o cualquier influencia externa para así no tener que pensar. Aprendió a moverse y comportarse con parquedad. El mundo anterior de sensaciones anhelos y aspiraciones que componía su vida, se convirtió en una aburrida normalidad que le obligaba a ser precavida, prudente, somera.

La llegada del tiempo cálido vino con sorpresa para ella. En esa primera noche caliente, a finales de mayo, su novio se movía encima de ella desplegando el habitual repertorio de movimentos cortos, largos, rápidos, lentos, fuertes y profundos que a Ella tanto le gustaban. Él probaba con su cadera un movimiento más circular y su cara de deleite cambió de súbito a un rictus retorcido y pálido. Una gota de sudor cayó de su frente y tocó la nariz de Ella que contempló el cuerpo húmedo de su novio quedarse quieto mientras la dureza de su miembro la abandonaba implacable. Él miró su pubis, se levantó, se vistió y le dijo: “Estás rezada”. Ella temía ese momento desde el comienzo de la primavera. Rápidamente acabó con su dedo lo que su novio no quiso terminar y jadeante se levantó y se puso frente al espejo de cuerpo entero de su clóset. Su cara deliciosa y cachonda, junto al resto de su cuerpo delgado y afilado, estaban cubiertos de manchitas de color negro zafiro que parecían trasplantadas de la piel de un jaguar.

El sopor inevitable del tiempo estival vino con las miradas indiscretas de la gente del barrio que vieron cubierta de pies a cabeza a la mujer que en años anteriores fue de las más descaradas. Ella, que se vestía con prendas ligeras y vaporosas que enseñaban su cuerpo tostado por el sol, que dejaba correr el agua y el sudor sin ninguna vergüenza por su piel, ahora estaba cubierta con telas de colores sobrios, suponiendo rumores diversos del cual el más extendido era que Ella se había ennoviado con un musulmán que la había convertido a su religión. Los niños empezaron a repetir con jolgorio lo que los mayores murmuraban con sorna y le empezaron a gritar La Yihadista y a simular frases en árabe mientras la rodeaban y le disparaban con rifles AK47 imaginarios. El humor de Ella se había convertido al mismo color del líquido que emanaba de su piel. Apenas los niños se acercaban más de lo necesario al límite de su poca paciencia, ella misma empezaba a gritarles improperios inventados y a dispararles ráfagas feroces con las mismas armas invisibles. En la semana de más calor, Ella tuvo que ceder y ponerse una sola prenda blanca de una tela demasiado ligera. Los niños jugaban ahora no con ametralladoras imaginarias sino con pistolas de agua. Uno de ellos, instigado por su padre, apuntó su arma una tarde que parecía la promesa de un tiempo apacible y de tranquilidad para Ella, que apenas tuvo tiempo de levantar la mirada del libro de ciencia ficción rusa para ver el chorro de agua darle de lleno en la cara. Los demás niños dejaron de aguantar los días de tregua que tácitamente habían acordado en un momento de beatífica socarronería y le dispararon todo su arsenal. Se quedó quieta, cerró los ojos, escuchó los gritos y las risas, y sintió el calor punzante mezclarse con la frescura de los chorros de las pistolas y las escopetas de agua de los pequeños. Casi lo agradeció. Los gritos y los disparos se fueron aplacando a medida que los niños tomaron conciencia del fenómeno que acontecía frente suyo. Uno a uno se fueron corriendo sin pronunciar palabra. Al día siguiente, mientras caminaba por la calle con discreción, pudo escuchar desde las alturas anónimas de las ventanas de todo el vecindario el que sería su nuevo mote durante el resto del verano: La Mujer Calamar.

No era exactamente depresión, pero sí apatía y desgano en cantidades industriales. “Una malparidez existencial muy hp”, recordaría mucho tiempo después. El otoño, las lluvias, los nubarrones aciagos, las miradas asustadas de los infantes, las voces quedas apenas se notaba su presencia, fueron el condimento perfecto para su condición mental. Una tarde en noviembre vio desde su ventana caer la lluvia y salió a la calle en manga corta a mojarse; se sentó en un banco del parque y contempló el agua que rodaba por su cuerpo teñirse de negro. Alguien se quedó parado delante suya, pero no pudo distinguirlo porque el aguacero impedía apreciar con detalle. Estuvo allí durante un cuarto de hora, probablemente embobado por el fenómeno que se ofrecía ante sus ojos. Poco a poco se fue acercando y ella esperó lo peor, alguno con la teja corrida que empezara a pregonarle su propia receta de salvación a Ella, que era tan disoluta. El tipo que se acercó pronunció su nombre y ella pudo reconocer una voz que no escuchaba desde tiempos de la universidad, donde estudió una carrera “de hippies”. Fueron amigos hasta que los avatares de la vida los separaron y no volvieron a saber nada el uno de la otra. Intercambiaron algunas frases y brotaron de manera natural las carcajadas que los unieron en esos tiempos cuando reírse de todo era el remedio de cualquier mal. Su amigo estudió publicidad, al terminar la carrera mantuvieron el contacto, se fueron distanciando, hasta que él decidió trasladarse a otro país. Él acababa de llegar y estaba de paso. La distinguió de lejos solamente por la silueta de sus hombros, que él en secreto siempre había adorado; ahora tuvo la libertad de decírselo. “Qué buen momento escoges para confesarte”, fue la respuesta de ella, que también relató el curso de su vida hasta el momento presente. Él se sentó a su lado y de repente acercó su rostro contra la mejilla de Ella que pensó que su amigo ahora mostraría lo lanzado que nunca fue. Sin embargo Él se quedó allí unos momentos olisqueándola y mirándola estupefacto. Él le explicó la razón. El líquido negro que rezumaba por su piel tenía un vago olor a tinta. Durante cinco años demasiado largos manipuló todo tipo de papeles y pigmentos en una imprenta donde diagramó desde calendarios con mujeres semidesnudas hasta fanzines de cómic de corta existencia. Le puso un ejemplo: en ese mismo momento el líquido negro que exudaba su piel tenía un vago olor a tinta para imprimir en papel satinado de poco gramaje, típico de revistas de farándula. El relato de la vida de Ella y el olfato entrenado de su amigo le hicieron descubrir que cuando habló en esa tarde de sus viajes, el líquido negro adquiría el olor de tinta para un papel bond reciclado de grosor medio, como el que podría tener un libro de texto. Cuando Ella hablaba de la vida en general su cuerpo exudaba el típico olor de la tinta barata utilizada en el papel burdo, opaco y grisáceo de la prensa escrita. Él escuchaba, olía, se reía a carcajadas. Al principio no le hizo mucha gracia a Ella, pero el buen humor de su amigo se contagió y no pudo más que reírse de todo, incluyéndose a sí misma. Unas horas después, cuando él ya estaba a punto de irse, el humor de Ella se tornó sombrío. Él se acercó una última vez a oler la tersa mejilla que chorreaba el líquido viscoso: olía a tinta para imprimir sobre un papel muy delgado, llamado de la India, comúnmente utilizado para imprimir biblias.

Las primeras nieves del año coincidieron con el inicio del invierno. El sol se dejaba ver detrás de las nubes y miles de copos leves caían con poca premura, quizá sabiendo que al llegar al suelo perderían su frágil belleza. Una voz le decía: “los copos no quieren caer, no quieren derretirse, quieren tocar mi piel antes de volverse líquido”. Desde su ventana y por efecto del sol parecían fragmentos cremosos compuestos de luz. Deseando sentirse rodeada por la leve luminiscencia de esa primera nevada salió a la calle con una sombrilla y el gesto enfurruñado debido a la prudencia con la que una vez más tenía que enfrentar el milagro de la naturaleza. Queriendo olvidarse del año oscuro que había atravesado, de los cientos de veces que se miró al espejo sin esperanza, de las voces que se quedaron grabadas en su mente juzgándola por su anomalía, de los días y semanas en las que su novio postergó una nueva visita, dejó a su mente percibir con claridad, cerró la sombrilla y permitió que la nieve tocara su piel. Caminó un buen rato con los ojos entrecerrados, viendo las motas de luz acercarse y sintiendo el roce mínimo en su cara. Se fue adentrando en un parque extenso donde al detenerse, no se escuchaba el ruido del tráfico o los pasos de la gente, sino más bien el casi imperceptible sonido de la nieve tocando el suelo. Sus pasos se adentraron en un camino totalmente blanco. Los zapatos empezaron a filtrar el agua y sintió sus pies mojados, sin embargo el calor punzante no apareció. Pensó que al volver a casa tendría que tirarlos ya que habrían quedado totalmente inservibles con la tinta negra. Vagó unas cuantas horas en el parque hasta que sintió su rostro húmedo. Los copos habían perdido su ligereza y ahora eran densos y pesados. Se pasó los dedos por su cara y vio las yemas de sus dedos mojadas con agua pura. Se agachó, cogió una manotada de nieve y la frotó irreflexivamente contra sus ojos, sus orejas, su mentón, sus labios. El agua seguía limpia. Siguió caminando y se quitó el gorro para sentir la nieve derretirse en su pelo y caer por el cuello mientras se alegraba de estar sola para poder reírse a carcajadas de manera estúpida. Nuevamente cogió otra manotada de nieve y se la untó con la antigua sensualidad que creía haber olvidado. Al volver a su casa se quitó los zapatos y sus pies estaban totalmente limpios. Se metió en la ducha y dejó el agua caliente correr por horas. Sacó la media bolsa de sales del Himalaya que había guardado en un cajón junto a los frasquitos de flores de Bach, para llenar la bañera y quedarse dormida soñando con el rumor de la nieve cayendo del cielo.

A la mañana siguiente, bajó con serenidad a la calle buscando un lugar donde sentarse al sol para tomarse un café. Paró como hizo durante mucho tiempo en el kiosko a hojear revistas de moda o de farándula y compró un periódico de antiguo tinte progresista, que ahora en el suplemento semanal mezclaba voces de grandes columnistas con fotografías ostentosas de la más alta costura. Sentada tranquilamente en la mesa del café y luego de leer todas las secciones del periódico recordó los distintos nombres y gramajes de papel que su viejo amigo le mencionó en la tarde lluviosa de otoño. Una camarera con pinta de ser nueva en el oficio pasó por su lado y le salpicó agua de una jarra que llevaba apresurada. Una gotita cayó en la mano de Ella y en el punto preciso, apareció el calor punzante con la minúscula partícula de zafiro líquido brotando en su piel. Se levantó y corrió hacia la caja para pagar el café y salir en volandas. Premeditadamente olvidó en la mesa el periódico y el suplemento semanal.